工伤赔偿标准2021:最新解读与实务应用

随着《工伤保险条例》的不断修订与完善,工伤赔偿标准在2021年迎来了新的调整与更新,旨在更好地保障劳动者的合法权益,促进社会和谐稳定,本文将详细解读2021年最新的工伤赔偿标准,包括其变化、计算方法、申请流程及实务中的注意事项,以期为相关方提供全面、准确的指导。

一、2021年工伤赔偿标准概述

2021年,我国对《工伤保险条例》进行了修订,其中最核心的变动在于调整了工伤认定范围、提高了部分赔偿项目的支付标准,并明确了更加便捷的申请与处理机制,此次调整不仅体现了国家对劳动者权益保护的重视,也反映了社会经济发展的新要求。

二、工伤认定范围的扩大与细化

1、新纳入的工伤情形:2021年最新标准进一步细化了“视同工伤”的情形,如将“在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡”的情形明确为工伤,这为因工作劳累导致健康问题的员工提供了更强的法律保障。

2、职业病认定:对于职业病的认定更加严格,不仅包括传统意义上的职业病,还扩展到因工作环境、工作性质导致的其他健康问题,如长期接触有害物质导致的慢性疾病。

三、赔偿项目及计算方法

1、医疗费用:包括治疗工伤所需的挂号费、诊疗费、药费、住院费等,按照实际发生额进行赔付,但需符合国家规定的基本医疗保险药品目录、诊疗项目目录和医疗服务设施标准。

2、停工留薪期工资:员工因工伤需要暂停工作接受治疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付,停工留薪期一般不超过12个月,伤情严重或有特殊情况的,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可适当延长,但延长不得超过12个月。

3、一次性伤残补助金与伤残津贴:根据不同的伤残等级,员工可获得一次性伤残补助金,如一级伤残为27个月的本人工资,二级伤残为25个月,以此类推,对于部分或完全丧失劳动能力的员工,还将按月发放伤残津贴。

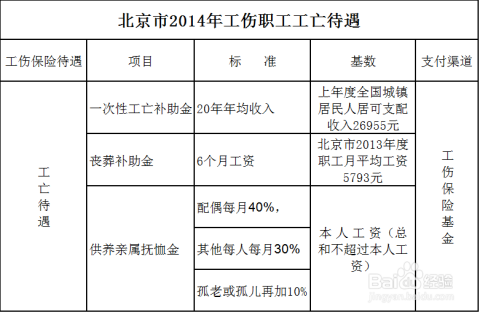

4、一次性工亡补助金与丧葬补助金:对于因工死亡的员工,其近亲属可获得一次性工亡补助金和丧葬补助金,一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍;丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资。

5、生活护理费:对于生活不能自理的工伤员工,经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的,从工伤保险基金按月支付生活护理费,生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理三个不同等级支付,标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的50%、40%和30%。

四、申请流程与注意事项

1、申请材料:员工或其近亲属在申请工伤赔偿时,需提交包括工伤认定申请表、劳动关系证明、医疗诊断证明或职业病诊断证明书等在内的相关材料。

2、申请时限:用人单位应在事故发生之日或被诊断为职业病之日起30日内提出工伤认定申请;若用人单位未按规定提出申请,员工或其近亲属可在一年内直接向用人单位所在地社会保险行政部门提出申请。

3、鉴定与复议:申请受理后,由社会保险行政部门进行调查核实并作出是否认定为工伤的决定,对决定不服的,可依法申请行政复议或提起行政诉讼。

4、注意事项:在申请过程中,应确保提供的材料真实有效;注意保留好所有与工伤相关的医疗记录、工资单等证据;及时了解并配合相关部门的调查与鉴定工作;对于有争议的工伤认定结果,应积极采取法律手段维护自身权益。

五、实务中的挑战与对策

1、信息不对称问题:由于劳动者对工伤保险政策了解不足或用人单位未及时履行告知义务,导致在发生工伤时无法正确申请赔偿,对策是加强宣传教育,提高劳动者和用人单位的法律法规意识。

2、赔偿标准执行不一:不同地区、不同级别的医疗机构在执行同一项赔偿标准时可能存在差异,对策是加强监管与指导,确保各地在执行国家统一标准时保持一致性和公平性。

3、劳动关系确认难:非正规就业或灵活就业人员因缺乏正式劳动合同而难以证明劳动关系,对策是完善相关法律法规,明确各类用工形式下的劳动关系认定标准,保障灵活就业人员的合法权益。

2021年最新工伤赔偿标准的实施,标志着我国在构建更加完善的社会保障体系方面迈出了重要一步,它不仅为劳动者提供了更加坚实的法律后盾,也促进了企业规范用工行为、增强安全生产意识,面对新标准的实施,社会各界应共同努力,加强宣传教育、完善配套措施、优化服务流程,确保每一位劳动者都能在遭遇工伤时得到及时、有效的赔偿与帮助,才能真正实现工伤保险制度“以人为本”的宗旨,促进社会和谐稳定发展。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...